Карелы

Источник фото : raki-67.ru

Карелы — малочисленная этническая группа, относящаяся к финно-угорским народам. Самоназвание — карьялайзет. Этот народ имеет древние корни. В деревнях до сих пор сохранились старинные обычаи и магические обряды. К знахарям, умеющим лечить травами и заговорами, приезжают люди со всех концов страны.

Карелы сформировались на основе племён Южной Карелии и юго-востока Финляндии. Первые упоминания о предках современных карелов найдены в русских летописях. На рубеже I–II тысячелетий нашей эры предки карелов населяли северное и северо-западное побережье Ладожского озера. В то время этот район входил в состав Новгородского княжества. Со временем образовалось три ветви этой народности: карелы, карелы-ливвики и карелы-людики, которые различались как языковыми диалектами, так и культурными особенностями.

До XVII века главным городом карелов считался Корела, который в настоящее время называется Приозерском. Историки упоминают о Карельском княжестве, которое являлось стратегическим объектом на северо-западе Руси. Новгород способствовал укреплению этого района, так как он играл важную роль в обороне от шведов.

Многочисленные войны в этом регионе способствовали частой миграции населения и его территориальному разделению. В XVI веке часть Карелии отошла к шведам. При этом жителям захваченных земель пришлось сменить веру, и они обратились в католицизм. Часть православного населения бежала в Тверскую область. После Северной войны (XVIII век), в которой Швеция потерпела поражение, Россия вернула свои территории. В XX веке пертурбации продолжились.

В соответствии с договором 1940 года, Карельский перешеек вошёл в состав СССР. Финны и карелы, которые проживали там, эвакуировались в Финляндию. Спустя год финские войска вновь заняли этот регион, и часть жителей переехала обратно. В 1944 году советская армия вновь заняла многострадальный район, после чего население эвакуировалось ещё раз. Карелы, жившие на территории Финляндии, ассимилировались с местным населением.

В 1920 году карелы получили собственный, официально утверждённый регион — Карельскую трудовую коммуну. Через три года это уже Карельская АССР. С таким названием регион существовал до распада Советского Союза, преобразовавшись в конце концов в Республику Карелию.

Источник фото : kalevala-welt.ru , rk.karelia.ru , russiainphoto.ru , dzen.ru

Подавляющее большинство карелов проживает в Республике Карелия, которая входит в состав Российской Федерации. Также карелы живут в Финляндии, где есть Северная и Южная Карельские области.

Географически Республика Карелия расположена на северо-западе России. Она граничит с Финляндией. Небольшая часть омывается Белым морем. Столица — Петрозаводск.

Источник фото : energy.s-kon.ru

По данным переписи 2020 года, численность карелов в России составляет 32 422 человека. Большая часть из них — 25 901 человек — проживает на территории Республики Карелия.

Численность карелов в других регионах России:

В Тверской области — 2 764;

В г. Санкт-Петербург — 727;

В Ленинградской области — 644.

Большинство карелов исповедуют православие. Карельский народ крестил в 1227 году отец Александра Невского Ярослав Всеволодович. Новгородский князь не мог допустить, чтобы на соседних с его территорией землях жили язычники. Тем более новгородцы были заинтересованы в плотных связях с карелами — торговых, социальных, оборонных. Учёные даже выяснили место, где карелы приняли православие: это посёлок Куркиеки на берегу Ладожского озера. Любопытно, что вепсы к этому времени уже были православными: они крестились между XI и XII веками.

Эти места сыграли важную роль в развитии православия в нашей стране. Здесь много храмов, некоторые из которых известны, наверное, всем.

В современной Карелии преобладает христианство, хотя корнями оно уходит в язычество. Некоторые жители остались староверами. Раньше было распространено поклонение деревьям, так как предполагалось наличие у них души. Поэтому перед тем как рубить лес, приглашали специальных колдунов, которые проводили обряды и просили у духов разрешение на сруб. В течение сорока дней срубленные деревья не трогали — они умирали в лесу.

Поклонялись и стихиям: в лесу жили лешие, в воде — русалки и водяные; огнём повелевал дух с рыжей бородой, а ветром — четыре брата с разными характерами.

Существовали шаманы и колдуны, которые были призваны задабривать духов. У каждого в доме и на теле были обереги. По сей день используются роспись и декор домашней утвари, раньше так оберегали дома от злых духов.

Представители карельского народа говорят на карельском языке. Он принадлежит к прибалтийско-финской подгруппе. Также многие карелы говорят на финском и русском языках. Карельская письменность много раз подвергалась реформам. В 30-х годах прошлого века утвердилась форма письменности на основе латиницы. Язык карелов объединяет три диалекта:

- Карельский (основной). Он имеет сходство с финским.

- Людиковский. Схож с вепсским языком. Вепсы — северная ветвь прибалтийско-финской этнической группы.

- Ливвиковский. Являет собой нечто среднее между основным карельским и вепсским языками.

Также существуют некоторые различия в речи карелов, живущих в разных областях (тверской, тихвинской и др.).

По данным переписи населения 2020 года, в РФ карельским языком владеет 13 872 человека.

Национальный костюм

Национальная одежда карельского народа полностью соответствует укладу его жизни. Свободный и удобный крой, натуральные ткани, пастельные оттенки с яркими вкраплениями декоративных элементов — всё это основные характеристики национальной одежды народа. Для одежды использовали лён, посконь, пестрядь и шерсть. Традиционный карельский костюм, относящийся к XIX—XX векам, схож с национальным костюмом народов, проживающих в северных широтах. Но можно выделить и особенные детали, присущие только одежде жителей Карелии. Самыми яркими деталями можно назвать загнутые носы обуви и разрез на спине рубахи.

Источник фото : gkuz-dpb.ru

Можно выделить два комплекта традиционных костюмов для женщин. В первый комплект входят сарафан и холщовая рубаха. Вначале был длинный косоклинный сарафан с широкими проймами, а в дальнейшем его сменил прямой сарафан с шерстяными или хлопчатобумажными лямками. Второй комплект национальной женской одежды состоял из рубахи и юбки. Такую одежду носили представительницы ливвиков — одной из групп Южной Карелии. Чаще всего юбку шили из пяти-шести полотнищ, в результате чего получалось полосатое изделие. Некоторые представительницы прекрасного пола предпочитали несшитые юбки из полусукна или домотканого холста. Обязательным атрибутом национального карельского костюма считается передник, который повязывали поверх юбки или сарафана. Нижнюю часть передника украшали спиральные нити. Жительницы Северной Карелии дополняли свой образ большим платком, накинутым на плечи. Головные уборы у девушек и у замужних женщин заметно отличаются: незамужним девушкам полагалось украшать голову платком или повязкой, а головной убор замужних дам состоял из двух слоёв: повойника и платка. Все головные уборы были богато украшены жемчугом и другими яркими элементами. В каждом уезде Карелии костюмы имеют свои нюансы. Сетка из белого конского волоса, жемчужные серьги, повязка из жемчуга, надевавшаяся поверх косынки, ленты и широкие рукава, затянутые на уровне локтя, — все эти атрибуты показывают принадлежность обладательницы костюма к определённому уголку Карелии. Обязательным дополнением женского наряда считался отнюдь не женский предмет — нож с медной рукоятью, украшенный орнаментом, крепился такой нож к одной из нагрудных цепочек. Такие женские костюмы были популярны в Карелии вплоть до тридцатых годов, а у пожилых женщин — до конца семидесятых.

Источник фото : www.elleplatz.ru

Национальный костюм карельских мужчин не столь разнообразен. В комплект входит туникообразная широкая рубаха (короткая или длинная, до колен), порты, пояс, обувь и головной убор. На голову карелы летом надевали фуражки и шляпы, а в зимнее время года — меховые шапки или шапки из сукна. Представителям мужского пола приходилось работать в лесу, и, чтобы не мешали комары и другие насекомые, поверх одежды надевали балахоны, а на голову — кукель (накомарник).

И мужскую, и женскую верхнюю одежду в Карелии шили из сукна домашней выделки или холста. Распашные кафтаны серого цвета, балахоны, шубы и тулупы из натуральной овчины сверху подпоясывали кожаными или вязаными поясами. Руки от мороза защищали тёплыми рукавицами, сделанными из собачьего меха, кожи или материи, а варежки вязали из овечьей шерсти.

Национальная зимняя обувь жителей Карелии — сапоги без каблука с мягкой цельной подошвой, выполненные из сыромятной кожи. Носы на меховых сапогах неизменно загнуты вверх. У жителей Южной Карелии были распространены лапти и сапоги из бересты. Для работы использовали прочные сапоги с широким голенищем, сделанные из кожи.

Источник фото : www.9111.ru

Традиции и обряды

У карелов существует древний обычай, называемый карсикко. Он распространён у многих финно-угорских племён. Термин происходит от финского karsia, в переводе означающего «обрубка, отделение части от целого». Для обряда выбирается дерево с ветвистой кроной. В зависимости от того, по какому случаю делают карсикко, от него отрубают ветки в определённом порядке. Оставляют только верхние ветви, убрав все нижние, или наоборот, очищают от них ствол, оставив 1–2 в самом низу.

Ритуал проводили по различным поводам:

- Свадьба;

- Приход гостя;

- Смерть;

- Привлечение удачи на охоте, рыбалке.

Источник фото : rk.karelia.ru

Оставленные на стволе ветки несли разную информацию. Например, если у мужчины, делавшего карсикко, живы мать и отец, оставляются две большие ветви со стороны востока и запада. После смерти одного из них ветка отрубается. В честь прихода гостя на дереве оставляли одну ветку, если он был не женат, две — если у него имелась жена. Карелы делали целые леса карсикко. Там совершали жертвоприношения, молились. Иногда на стволе вырубали крест или письмена. Это дерево становилось наподобие иконы.

Существует множество примет и обычаев, связанных с земледелием. В некоторых селениях их используют до сих пор. Вот некоторые из них:

- Сажать растения можно только на растущую луну, чтобы они хорошо росли. Пропалывать — на убывающую.

- Сеять рожь следует натощак и только ранним утром, когда солнце ещё не взошло. Это нужно для того, чтобы дух земли сжалился над голодным человеком и послал хороший урожай. После того как земля засеяна, она считалась «беременной».

- Детям запрещали прыгать, качаться на качелях, чтобы не беспокоить матушку-землю.

- После уборки зерна на поле оставляли неубранными колоски и склоняли их к земле, чтобы её сила восстановилась.

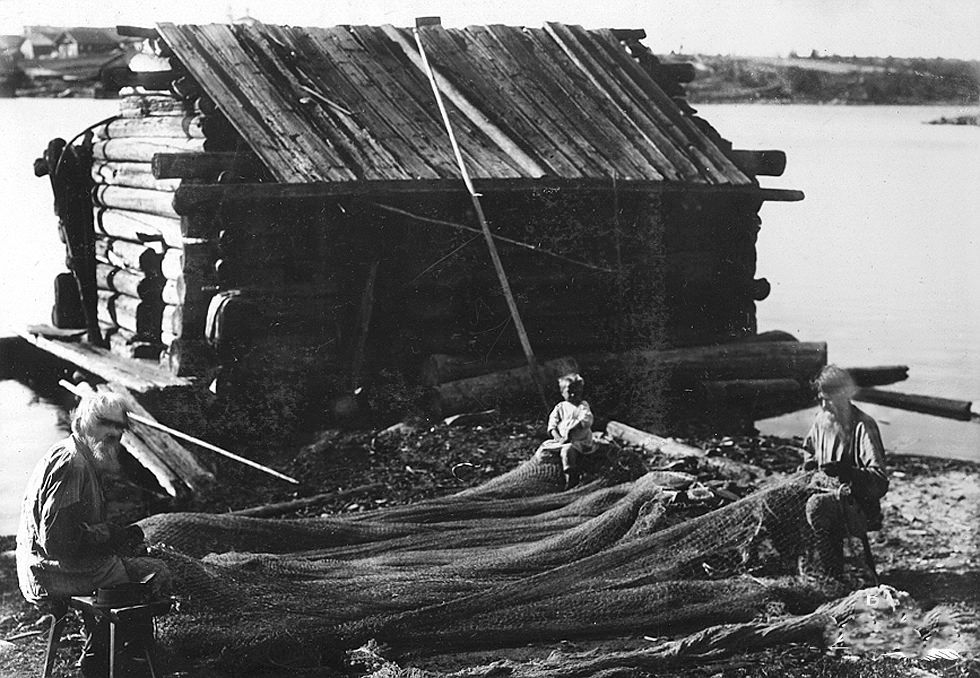

Многие приметы касаются рыбной ловли, так как это один из основных способов добычи пищи. Для того чтобы получить благосклонность водяного, приносили ему еду, табак. Их бросали в воду перед началом рыбалки. Также просили о хорошем улове святого Петра, который покровительствует рыбакам. Если сразу удавалось выловить рыбу, разводили костёр на берегу озера и варили уху. Во время еды угощали святого, благодаря его.

Удочки делали из определённых пород деревьев. Берёзовые, рябиновые удилища приносят удачу, а можжевельниковые распугивают рыбу. Сети и другие рыболовные принадлежности можно было изготавливать только мужской половине населения. Женщин к ним не допускали. Вязать сети можно на растущую луну, иначе удачной ловли не будет. Щука считалась тотемным животным, как и у славян. Высушенная голова этой рыбы являлась оберегом.

Свадебные традиции

Клетникка, плакальщица и обрядовые песни — всё это про северную карельскую свадьбу. В Карелии насильно замуж выдавали редко, поэтому молодые старались найти свою настоящую любовь и с уважением относились к свадебным обрядам.

- Лемби — это умение очаровывать и влюблять в себя. А для кого-то — определённая магическая сила, которой владела не каждая девушка. Для обряда лемби всегда выбирали особенные даты и места, значимые с языческой или с православной стороны. Одним из таких мест силы была баня, куда для обряда входили тайно, чтобы никто из близких и знакомых об этом не знал. В проведении ритуала использовали самые непримечательные предметы, которыми пользовались в быту, — берёзовый, ольховый или рябиновый веник, холодную воду и дрова.

Источник фото : dzen.ru

- В возрасте 13–15 лет молодые люди начинали ходить на гулянья, которые в Карелии назывались бесёдами. Мужская компания вскладчину брала в аренду у одиноких жителей или вдов горницу, где молодёжь проводила посиделки и танцевала. В свою очередь девушки приходили на бесёды с рукоделием, ведь с детства им приходилось самим готовить своё приданое. К будущей свадьбе невеста припасала порядка 40 полотенец, чтобы одарить всю семью мужа, показав тем самым будущим родственникам своё трудолюбие и хозяйственность. Кто-то за время бесёд успевал вышить и более 100 полотенец.

На посиделки молодые девушки и парни всегда приходили в лучших нарядах и старались на каждую встречу одеться по-новому. Если девушка несколько встреч подряд приходила в одном сарафане, то считалось, что у неё небогатая семья. В свою очередь родители не экономили на нарядах для дочерей, ведь от этого зависело будущее их ребёнка. На бесёде молодой человек мог подойти к девушке и сообщить о своих намерениях по сватовству.

- Колдун был главным человеком на свадьбах в любой карельской деревне. В северной Карелии его звали пАтьвашка (pat vaška), а в южной — Иедойника (tiedoiniekka — «знающий») или клЕтникка (kletnikka).

Клетникка оберегал молодых от сглаза и порчи и руководил всеми процессами свадебного ритуала. Поэтому обязан был в мелочах знать все этапы и их последовательность, а также набор сберегающих заклинаний для молодожёнов.

Работа колдуна начиналась всегда заранее, ведь проводить магические ритуалы нужно было ещё до сватовства. Так, он помогал готовиться жениху к приходу в дом суженой. Молодой человек должен был быть подпоясан, так как пояс — это самый мощный мужской оберег. Также вокруг суженого чертили топором круг. Только после этого ритуала можно было смело идти свататься к своей красавице.

Источник фото : vedlozero.ru

Главным атрибутом клетникка был посох, которым владеть нужно было в совершенстве. Ведь он имел особую магическую силу и использовался почти в каждом этапе церемонии.

- К свадебной церемонии семьи жениха и невесты готовились одинаково. Нужно было наварить пива, купить водки и заколоть скот.

Невеста перед свадьбой могла много плакать, но ей не только этого не запрещали, но даже совсем не жалели и не поддерживали. Считалось, чем больше она будет плакать перед свадьбой, тем меньше будет горевать в семейной жизни.

В ночь перед свадьбой подружки топили для невесты баню и заранее собирали берёзовый веник, нарезанный в священной роще. Всё это происходило под ритуальные песни и плач подруг.

Во время свадебного обряда причитать помогала профессионально подготовленная плакальщица. Обычно — одна на деревню, в северной стороне иногда и две. Как и клетникка, плакальщица оставалась с молодыми на протяжении всей свадьбы. Они защищали молодых от завистливых лиц и порчи.

- Карельские свадьбы везде игрались по-разному. Именно на севере Карелии свадебная церемония невозможна была без клетникка — он занимал самую важную роль во всех процессах.

Свадьба была огромным событием для всей деревни, а не только для молодожёнов. Богатые семьи могли отмечать свадьбу дочери до трёх недель, а бедным хватало и двух дней. Обряды, магия, заговоры плакальщицы и причитания, а также танцы и пляски создавали особую атмосферу для торжества.

Свадебный день начинался с венчания, после которого гости отправлялись в дом невесты. По дороге нужно было проехать через ворота, а жениху — отдать выкуп за невесту. После выкупа молодожёны заходили в дом и садились за праздничный стол, куда собирались и все гости.

После свадьбы невесту уже называли не княгиней, а снохой. Она больше всех в доме должна была трудиться. Как правило, на плечи молодой жены ложилась самая тяжёлая работа по дому, поэтому медового месяца у молодожёнов не было. Такое отношение в карельских семьях считалось нормальным, поэтому девушка не имела права осуждать и перечить старшим.

На изменение в семейной жизни можно было надеяться только в том случае, если муж решался уйти из родительского дома и переехать в свой дом. Только тогда девушка становилась полноправной хозяйкой в своей избе, никому не подчинялась и ни от кого не зависела.

Источник фото : dzen.ru

Танцы

Танцы всегда были неотъемлемой частью жизни карел. Заимствовав различные хореографические элементы у других народов, карелы адаптировали их под себя и свой менталитет. В Карелии танец «играют» с присущей чёткостью и лаконичностью, танцем празднуют и наслаждаются.

Источник фото : portel.ru

Прежде всего стоит отметить, что танцевальные традиции в Карелии имеют территориальное разделение. Обычно выделяют танцы южной и центральной Карелии, хореографию северной и приладожской Карелии. Однако все эти виды объединяют некоторые общие черты: использование шага и беговых движений, а в качестве основного направления танца — круг или «восьмёрка». Хореография Карелии основывается на трёх пластах, которые делают её уникальной и самобытной.

Первый пласт — это импровизация в сольной части пляски. Второй стилевой пласт — это танцы-игры, по сути своей схожие с европейскими хороводными традициями. Третий пласт — это включение в традиционную хореографию кадрилей и адаптация их под особенности карельской плясовой культуры. Эти танцы многофигурные и рассчитаны на несколько пар. Однако в Карелии количество танцующих пар могло быть увеличено до сорока, каждая из которых исполняла сольную пляску.

В южной и центральной части Карелии особой популярностью пользовались ристи-контра и кадриль. Контра могла быть с импровизацией и иметь разнообразные фигуры. Есть вероятность того, что «контра» также означает контрданс, некоторые фигуры которого превратились в Карелии в отдельные танцы: касарейка, рииватта, сиипутус и шинки.

На севере Карелии хореография подвергалась сильному влиянию со стороны соседней Финляндии. Всё многообразие танцев можно разделить на несколько видов. Первый из них — круговые игры, или пиирилейкки, единый танец, исполняемый под разную музыку. Следующая группа представлена большим разнообразием игр-танцев, таких как кисад, кясикисаи, каклакиса. Каждый танец состоит из определённого набора фигур, исполняемых под финские песни. Ещё одна группа игр — кисад. В этих танцах движения иллюстрируют текст песен и строятся по кругу. И последняя группа представлена самостоятельными танцами, как, например, хумахус или шулилуйкка. Они исполнялись и под инструментальный аккомпанемент, и под ритмичное пение.

В Приладожской Карелии были популярны такие танцы, как маанитус, риватту, касарейка, нюкютюс.

Источник фото : 64parallel.ru

Основными занятиями карелов в мирное время были рыбная ловля и охота. Также они разводили лошадей, овец, коров, оленей. Благодаря этому население получало мясо, шерсть, молоко. Было развито как морское, так и речное рыболовство. Этому способствовало большое количество пресноводных озёр и рек на территории Карелии, близость к морю. Рыбу ловили с помощью сетей и ловушек. В горных и лесных районах охотники добывали диких зверей и птиц. Для охоты использовали лук со стрелами, ружья. Из шкур животных шили одежду. У карелов имелись лыжи, сани для передвижения. Для рыбалки применялись плоты, лодки.

Карелы занимались и возделыванием земли. Они выращивали корнеплоды (морковь, свёклу, картофель), зерновые культуры. Были распространены рожь, ячмень, овёс, также сажали горох. Для изготовления материала жители сеяли лён, коноплю. Сельчане пользовались дарами природы: ягодами, грибами, съедобными растениями. В лесу собирали смолу, заготавливали брёвна для строительства домов. Добыча дикого мёда позднее превратилась в домашнее пчеловодство. Карелы добывали железную и медную руду, знали ковку, литьё. Они работали с бронзой, медью, серебром. Из металла делали оружие, предметы быта.

Источник фото : dzen.ru

Жилище

Источник фото : dzen.ru

Карелы расселялись на берегах водоёмов. Они строили деревни, состоявшие из нескольких десятков домов, которые объединялись в погост. Особенностью быта этого народа является то, что они умели строить прочные и тёплые деревянные дома. Рядом с жилыми помещениями делали загоны для домашних животных (внутри одного строения). Поэтому постройки были крупные, вытянутые в длину, в основном одноэтажные. Фундамент не закладывали. В нижней части устраивался подпол для хранения запасов. Высота здания составляла около 5 метров. Крыши были двускатные. Их покрывали тонкими досками.

Окна делали небольшими, узкими, с закрывающимися ставнями. Дверной проём был невысокий. Пороги ставили высокие, чтобы через них не могла пройти нечисть. Во многих домах имелись сени. Это помещение позволяло сохранять тепло в холодную погоду. Богатые жители часто пристраивали второй этаж. Он использовался в тёплое время года, так как не отапливался. Народные умельцы украшали избу резными наличниками, ажурными ставнями, красивыми балконами.

Во дворе ставили амбары, другие хозпостройки. Баня была у каждой семьи. Размещали её на самом берегу водоёма, в удалении от дома. Это объясняется тем, что для помывки требуется много воды, а носить её далеко затруднительно.

Внутри каждого дома стояла печь. Её располагали недалеко от входа. Ранее дымоход отсутствовал, поэтому топили «по-чёрному», то есть дым шёл внутрь помещения. На стенах накапливалась сажа. Гораздо позднее карелы стали строить белые печи с трубой, как у русских. В центре жилища ставили стол, скамейки. На стены прибивали полочки для домашней утвари. Имелись посудные шкафы. Посуду делали из глины, дерева, меди, бересты. Вещи хранили в сундуках. Когда появлялся ребёнок, к потолку приколачивали деревянную люльку.

Источник фото : kareliya.ru

Семейный уклад

В XX веке практически все карельские семьи были очень многочисленными. Вполне нормальным считалась численность членов семьи в 20–25 человек. Главой семейства считался мужчина (отец, муж, дед), однако важные вопросы выносились на семейный совет, где решение оставалось за самыми старшими представителями рода.

Периодически возникала необходимость отделения от большой семьи. Это мог сделать сын, который уже обзавёлся женой и детьми. Готовились к такому событию заранее. Ведь нужно было построить дом, в котором станет жить «новое» семейство.

Плохой приметой было использование в строительстве жилища сухого дерева. Считалось, что в таком случае жильцы этого дома будут «сохнуть» (болеть), а сам дом обязательно притянет неприятности.

Одним из первых при строительстве завершали «красный угол» (тот, где потом вешали икону). Под это место зарывали косточки петуха или глухаря, которого приносили в жертву при закладке нового дома. Также следовало оставить другие дары покровителям жилища — монеты, шерсть, кусок ладана.

После рождения мальчика престиж женщины возрастал. Дочь, которая после замужества должна была покинуть родительский дом, по сравнению с сыном-кормильцем оценивалась лишь как «половина». Девочек и девушек называли «половинками», исходя из того, что их линия наследования («женское колено») считалась вдвое ниже, чем мужская. В данном случае в фольклоре отразились нормы обычного права карел: после смерти отца та часть имущества, которая доставалась в наследство дочери, составляла половину по сравнению с долей сына.

Источник фото : sovrhistory.ru

Близость финской территории сильно повлияла на карельскую кухню. Раньше главными продуктами были мясные и рыбные блюда. После того как люди научились выращивать зерно и завели скот, их рацион значительно расширился.

Теперь в меню карелов много выпечки, даров леса, корнеплодов. Интересно, что в карельском языке отсутствует понятие «жарка». Мясо и рыбу солят, маринуют, вялят, коптят, тушат, запекают. Жареных блюд у них нет.

На гарнир к мясным и рыбным блюдам подают картофель, кабачки, капусту. Этим карельская кухня похожа на русскую. Овощи тушат или запекают в горшочках, чтобы они стали сочными и мягкими. У карелов много блюд из ягод. Из них делают компоты, кисели, варенья. Ягодные соусы удачно дополняют мясо и дичь, придавая им оригинальный вкус. Популярен травяной чай. В него добавляют ягоды, мёд, молоко.

Рыба занимает в меню карелов ведущее место. С давних времён её заготавливали на зиму, чтобы не остаться голодными. Из рыбы готовят множество блюд, причём используют все её части. Икру запекают, солят, маринуют. Из рыбного филе делают: супы, холодец, пироги, печёные, тушёные блюда.

Популярные блюда карельской кухни:

- Каларуока. Дословно название переводится как «еда из рыбы». Это уха — рыбный суп. Традиционно его готовят на сливках или жирном молоке. Суп варят из лосося или форели. В результате получается очень нежное блюдо на сливочном бульоне.

Источник фото : raki-67.ru

- Калитка. Это популярная закуска, она представляет собой открытый пирог с защипанными краями. В качестве начинки берут рыбу, картофель, сыр, творог, ягоды.

Источник фото : raki-67.ru

- Кануник. Мясное блюдо с очень интересным вкусом. Баранина или телятина тушится вместе с корнеплодами. Иногда берут три различных сорта мяса. В конце добавляют свежую рыбу, томят все ингредиенты под крышкой. Сочетание всех составляющих придаёт блюду невероятный вкус.

Источник фото : raki-67.ru

- Калаладика. Это запеканка со свининой, молодым картофелем и селёдкой. Их укладывают послойно, заливают кляром, запекают.

Источник фото : raki-67.ru

- Кокачи. Блюдо представляет собой сытные лепёшки с гороховым фаршем. Из ржаной муки замешивают тесто, делают начинку из давленого гороха с луком и толокном. Делают открытый пирог, ставят в печь.

Источник фото : raki-67.ru

- Ланттулаатикко. Это очень вкусное и питательное угощение на основе брюквы. Варёную брюкву толкут до состояния каши. Молоко размешивают с яйцом, кладут сахарный песок. Пюре заливают этой смесью, запекают.

Источник фото : raki-67.ru

Официальный сайт Президента Российской Федерации

Официальный сайт Президента Российской Федерации Интернет-портал Правительства Российской Федерации

Интернет-портал Правительства Российской Федерации Официальный сайт СФ

Официальный сайт СФ Комитет Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей

Комитет Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Федеральное агентство по делам национальностей

Федеральное агентство по делам национальностей Совет по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации

Совет по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества

Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества Общественная палата Российской Федерации

Общественная палата Российской Федерации  Дом народов России

Дом народов России

-

Департамент технической поддержки

-

Департамент модерации и актуализации данных

-

Департамент развития и продвижения